Menu

Wärmepumpe im Selbstbausatz: So hat Matthias seine Heizung selbst eingebaut

Ihr möchtet Heizkosten senken und unabhängiger von Gas werden? Matthias hat seine Wärmepumpe selbst eingebaut – mit Vorbereitung, Eigenleistung und Fachsupport. Im Blog zeigt er, wie das Projekt ablief, was ihr beachten solltet und wie die Förderung funktioniert.

Bildnachweis: © Pfalzwerke/Marc Wilhelm

AUSLESE - DARUM GEHT`S:

- Der Einbau einer Wärmepumpe ist auch in Eigenleistung möglich – mit Vorbereitung und Unterstützung durch Fachkräfte

- Selbstbau spart Kosten und schafft ein besseres Verständnis für die eigene Heiztechnik

- Im Blog zeigen wir Schritt für Schritt, worauf beim Selbsteinbau und der Förderung zu achten ist

- Mehr zu Wärmepumpen im Selbstbausatz findet ihr hier

Ein Erfahrungsbericht mit Tipps, Kosten und Förderinfos

Ihr möchtet Eure Heizkosten senken, unabhängiger von Gas werden – und bringt handwerkliches Geschick mit? Dann könnte eine Wärmepumpe im Selbstbausatz genau das Richtige für euch sein. Unser Kollege Matthias hat seine alte Gasheizung durch eine moderne Wärmepumpe ersetzt – größtenteils in Eigenleistung. In diesem Beitrag nimmt er euch mit durch Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme. Mit dabei: viele praktische Tipps, ehrliche Learnings und wichtige Hinweise zur Förderung.

Der Start: Ohne Antrag keine Förderung

Bevor Matthias mit dem eigentlichen Einbau beginnen konnte, stand ein wichtiger formaler Schritt an: der Antrag auf staatliche Förderung über die KfW. Wer den Einbau einer Wärmepumpe plant – egal ob im Eigenbau oder mit Fachfirma – muss sich bewusst sein, dass die Förderzusage unbedingt vor dem Kauf und dem ersten Handgriff vorliegen muss. Das ist die Grundvoraussetzung für die finanzielle Unterstützung.

Matthias hatte sich gründlich vorbereitet, die alte Heizsituation dokumentiert und die technischen Daten für das neue System zusammengestellt. Nach dem Ausfüllen des KfW-Antrags kam die Zusage bereits innerhalb eines Tages – ein echtes Plus an Planungssicherheit.

Wichtige Punkte für die Förderung:

- Genaue Beschreibung der Altanlage (Energieverbrauch, Heizkörpersystem, Baujahr)

- Auswahl einer förderfähigen Wärmepumpe

- Angebot und Beschreibung der Altanlage. (Hinweis: Ein Nachweis über die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme (z. B. Elektrik durch Fachbetrieb) muss erst später erbracht werden).

Die Förderung war für Matthias ein entscheidender Impuls: Sie ermöglichte das Projekt finanziell – und setzte gleichzeitig einen klaren Rahmen für dessen Umsetzung.

Tipp: Auch wenn ihr viel selbst übernehmt – für die Förderung ist eine ordentliche Planung und die Einbindung von Fachkräften entscheidend!

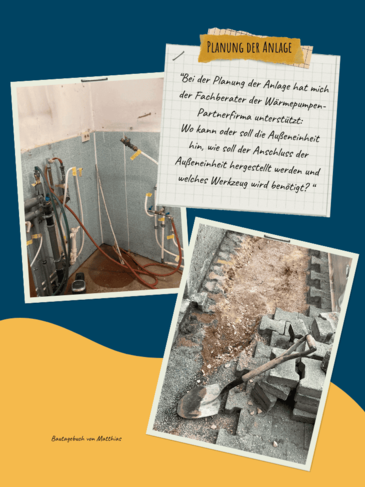

Die Wärmepumpen-Anlage wird geplant

Nach der Förderzusage konnte das eigentliche Projekt starten. Matthias entschied sich für ein Komplettsystem von Vaillant – konkret für das Modell aroTherm plus VWL 105/6, das speziell für den Einsatz in Einfamilienhäusern konzipiert ist und als besonders effizient gilt. Parallel zur Systemwahl stimmte sich Matthias eng mit dem Anbieter ab – etwa zur Positionierung der Außeneinheit, zu baulichen Voraussetzungen und zu den Anforderungen an den Aufstellungsort.

Bevor es losgeht, ist gute Vorbereitung wichtig. Ihr solltet:

- den Platzbedarf im Haus und Garten prüfen

- das Fundament für die Außeneinheit anlegen

- das Werkzeug organisieren (z. B. Presszange, Kernbohrer)

Praxistipp: Wer sich für einen Selbstbausatz entscheidet, sollte frühzeitig klären, ob im Keller oder Technikraum ausreichend Platz vorhanden ist – sowohl für die neuen Komponenten als auch für die spätere Wartung.

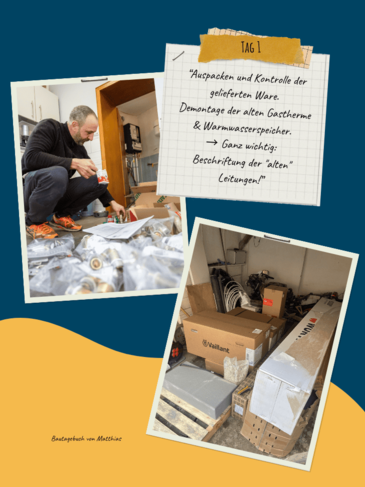

Tag 1 : Es geht los - Der Wärmepumpen-Bausatz wird geliefert

Nachdem die Anlage mit fachmännischer Hilfe geplant war, konnte es endlich losgehen. Pünktlich zum vereinbarten Termin wurde die Wärmepumpe im Selbstbausatz über eine Spedition geliefert.

Im Paket enthalten waren:

- Außeneinheit für den Hofbereich

- Hydraulikeinheit für die Innenaufstellung

- Pufferspeicher und Warmwasserspeicher

- Edelstahlwellrohre, Fittings, Zubehör

- Ausführliche technische Pläne (Elektro, Wasser, Heizung)

Matthias' Praxistipp: Bevor ihr mit dem Einbauen beginnt, prüft genau die enthaltenen Komponenten und sortiert sie euch vor. Die alten Leitungen sollten beschriftet werden, da diese alten Heizungsleitungen wie bspw. Zulauf und Rücklauf auch weiterhin benutzt werden.

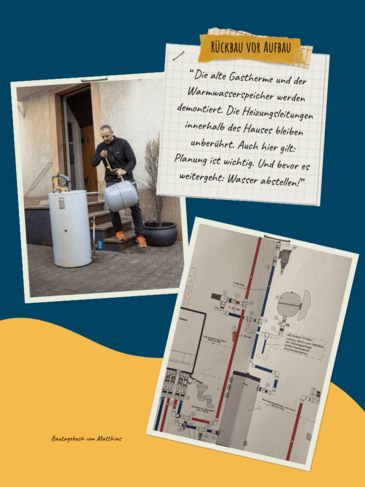

Vor dem Aufbau steht der Rückbau der Altanlage an

Direkt im Anschluss an die Lieferung begann Matthias mit dem Rückbau seiner alten Gastherme sowie des Warmwasserspeichers. Dabei achtete er darauf, sämtliche alten Leitungen zu kennzeichnen, um spätere Anschlussfehler zu vermeiden – ein Detail, das im späteren Aufbauprozess enorm geholfen hat.

Auch organisatorisch war einiges zu regeln – etwa das rechtzeitige Abstellen der Wasserzufuhr und die Vorbereitung des Arbeitsbereichs. Für die schwereren Bauteile, wie den 300-Liter-Warmwasserspeicher, holte sich Matthias Unterstützung von Nachbarn.

Praxistipp für den Rückbau: Stellt sicher, dass der Gasanschluss zugedreht ist!

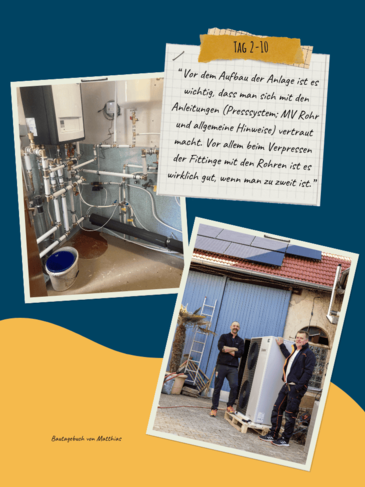

Tag 2-10: Aufbau der Wärmepumpe: Technik trifft Teamwork

Der Aufbau begann mit der Hydraulikeinheit und den Speichern im Innenbereich. Anschließend wurde die Außeneinheit auf einem vorbereiteten Fundament installiert – inklusive Verlegung der Anschlüsse und der Kondensat-Ableitung.

Im weiteren Verlauf wurden alle Komponenten miteinander verbunden – mithilfe von Pressfittings, passgenauen Rohren und detaillierten Montageanleitungen. Hier zahlte sich die gute Vorbereitung aus: Werkzeug wurde vom Anbieter geliehen, die Schritte waren klar dokumentiert.

Bei der Elektrik war klar: Hier musste ein Profi ran. Die elektrischen Anschlüsse, die Installation des Außensensors sowie die Verbindung von Innen- und Außeneinheit wurden durch eine Elektrofachkraft ausgeführt. Das ist nicht nur Vorschrift, sondern auch sicherheitsrelevant – und eine Voraussetzung für die KfW-Förderung.

Praxistipp: Gerade beim Verpressen der Rohre ist Teamarbeit gefragt – einer hält, der andere arbeitet mit der Zange. Das spart Zeit und reduziert Fehler.

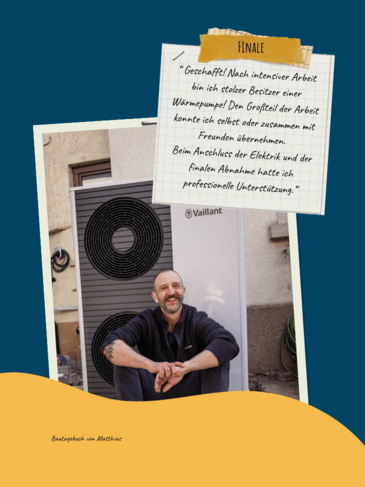

Finale: Inbetriebnahme durch Fachleute

Geschafft! Die Wärmepumpe ist aufgebaut und bereit, angeschlossen zu werden.

Für die finale Inbetriebnahme kam dann ein Techniker unseres Kooperationspartners GS aus Bürstadt. Er überprüfte die gesamte Anlage, kontrollierte, ob alles richtig angeschlossen ist und testete die Dichtigkeit. Anschließend nahm er die Anlage in Betrieb und erklärte die Steuerung der Anlage.

Ein Schritt, der für Matthias besonders wertvoll war: Er konnte er die Anlage im Alltag zusätzlich bequem per App bedienen. Durch den Eigenaufbau wusste er außerdem genau, wie sie funktioniert.

Selbstaufbau der Wärmepumpe - Das waren die zentralen Arbeitsschritte:

- Hydraulikeinheit und Speicher aufstellen

- Außeneinheit montieren, Leitungen durch den Hof verlegen

- Rohre verbinden und verpressen (mit geliehenem Spezialwerkzeug)

- Thermostatköpfe tauschen

- Elektrische Anschlüsse durch Fachbetrieb umsetzen lassen

- Anlage unter Druck setzen, auf Dichtheit prüfen

Was kostete Matthias der Einbau einer Wärmepumpe im Selbstbausatz?

Matthias hat genau dokumentiert, welche Kosten ihm im Verlauf des Projekts entstanden sind – und wie viel er durch Eigenleistung sparen konnte.

Kostenübersicht*:

*Die Kosten können abweichen und spiegeln hier nur einen Individualfall wider.

- Komplettangebot Wärmepumpe ohne Förderung: 23.500 €

- Elektriker, Werkzeuge, Kleinteile: ca. 2.000 €

- abzüglich Förderung (KfW-Zuschuss): -12.925 €

= Gesamtkosten: ca. 12.575 €

Ersparnis** durch Eigenleistung gegenüber Fullservice: über 9.000 €.

**Zum Vergleich: Kosten für dieselbe Wärmepumpe im Fullservice (abzüglich Förderung): 21.800 €.

► Fazit: Der Eigenbau war für Matthias nicht nur ein handwerkliches Projekt, sondern auch finanziell ein voller Erfolg.

Könnte der Selbstaufbau auch für euch passen?

Ein Wärmepumpen-Bausatz ist keine Lösung für alle, aber eine echte Alternative, wenn ihr über folgende Kenntnisse verfügt:

- Die Montage und Installation des Wärmepumpen-Selbstbausatzes wird ausdrücklich nur solchen Kundinnen oder Kunden empfohlen, die über spezielle Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik verfügen sowie technische Zeichnungen lesen und umsetzen können; die Montage-/Installationsanleitung besteht ausschließlich aus technischen Zeichnungen. Für Montage-/Installationsmängel, die auf dem Fehlen dieser speziellen Fachkenntnisse beruhen, übernimmt PFALZWERKE keine Gewähr. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Montage und Installation der Wärmepumpe je nach den Gegebenheiten vor Ort ca. 40 bis 70 Arbeitsstunden in Anspruch nehmen kann.

Darüber hinaus solltet ihr:

- gerne anpacken und organisieren

- Zugriff auf unterstützende Fachkräfte haben

- Zeit und Planungskapazität mitbringen

Matthias’ wichtigste Learnings:

- Frühzeitig planen und alle Arbeitsschritte durchdenken

- Unterstützung einplanen – sowohl für körperlich anspruchsvolle Aufgaben als auch für die Technik

- Immer die Förderbedingungen im Blick behalten

Lust aufs Selbermachen bekommen? Jetzt die Wärmepumpe im Selbstbausatz entdecken!

- Wärmepumpe im Selbsteinbau - Errechnet euch hier euer individuelles Wärmepumpen-Paket im Selbsteinbau. Jetzt Wärmepumpe konfigurieren!

- Mehr zum Thema Wärmepumpen-Förderung findet ihr hier.

- Ihr wollt Eure Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren? Wir haben die passenden Solaranlagen für euch!

Mehr interessantes Gezwitscher:

3.05.2024

Energiewelt verstehen |

Wärmepumpen im Altbau - ökologisch sinnvoll?

Die Wärmepumpe gilt als Joker der Energiewende - in Neubauten ist der Einbau Standard. Doch wie sieht es mit Heizungen im Bestands- oder gar Altbau aus und welche gesetzlichen Austauschpflichten gelten? Unsere Experten klären auf.

Mehr lesen Mehr lesen

19.08.2025

Energiewelt verstehen |

CO2-Preis: Zahlt ihr noch oder heizt ihr schon mit Wärmepumpe?

Was bedeutet der CO2-Preis? Wir erläutern den Zusammenhang zwischen CO2-Steuer und Heizkosten und erklären, warum sich der Umstieg auf eine Wärmepumpe lohnt

Mehr lesen Mehr lesen